|

| ソニー渾身のフラッグシップスマホ「Xperia 1」を写真と動画で紹介! |

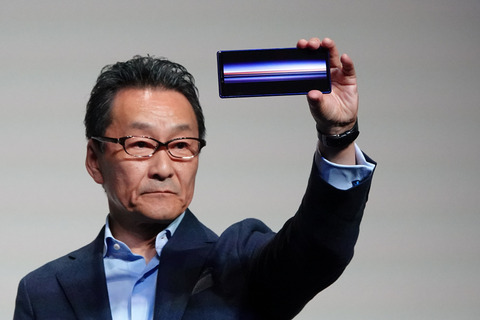

ソニーモバイルコミュニケーションズ(以下、ソニーモバイル)が同社のスマートフォン(スマホ)ブランド「Xperia」シリーズのフラッグシップモデルとなる「Xperia 1」の報道関係者向け体験会を4月16日に開催しました。

Xperia 1は今年2月にスペイン・バルセロナにて開催された「MWC Barcelona 2019」(旧「Mobile World Congress」)で発表された高性能機種で、日本でも販売されることが案内されているものの、国内での公式な体験会などは今回が初となります。

世界的にも苦戦が伝えられる同社のXperia事業ですが、Xperia 1は起死回生の一打を放つ端末となるのでしょうか。体験会にて触れることができた実機の写真や動画とともに、その性能や特徴をご紹介します。

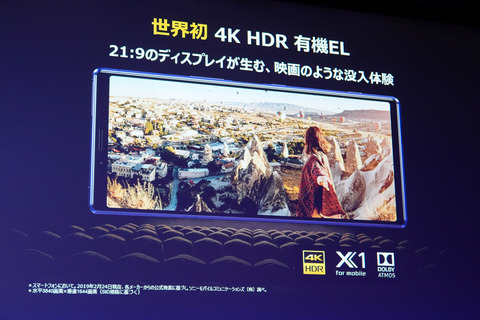

■究極の映像美を実現するシネマワイドディスプレイ

本機の最大の特徴は、なんと言っても“超縦長”のディスプレイでしょう。

シネマワイドディスプレイと名付けられたアスペクト比21:9の画面は有機EL(OLED)素材を使用しており、4K/HDRにも対応しています。

その色再現性や動画品質は映画製作の現場でもマスターモニターとして活用できるほどで、同社の映画撮影用機器ブランド「CineAlta」と強力に連携する動画編集アプリ「Cinema Pro」を搭載するなど、高画質性を強くアピールする性能となっています。

スマホの画面サイズは未だに拡大の一途を辿っていますが、画面のアスペクト比を16:9などに固定したままで単純に大きくしようとすると、もはや片手では扱えないほどの大きさとなってきています。

そこで同社が出した答えが「より縦方向に大きくする」というものです。この流れは業界的にも数年前から始まっていたもので、18:9や19.5:9など、徐々に縦方向へと広がっていった画面が、いよいよシネスコサイズに近い大きさへと拡大されたのは、必然だったとも言えます。

この縦方向への拡大によって端末の横幅は約72mmに抑えられており、決して小さいサイズではないものの、16:9であれば5.0~5.2インチ前後のディスプレイが限界であった横幅のまま、6.5インチの大型ディスプレイを搭載することに成功しています。

シネマワイドディスプレイのもう1つの特徴である4K/HDR対応もまた次世代を見据えた実装です。

本機に搭載されたカメラで撮影された4K/HDR映像の再生に最適化されているだけでなく、YouTubeなどの4K/HDR動画の再生にも対応し、さらにSDR映像ではHDRリマスターによってアップコンバートされる機能も搭載しています。

HDRリマスターが適用されるSDR映像については、現在YouTubeやAmazonプライム・ビデオ、Netflixなどで確認されているとのことで、今後対応状況なども随時更新していく予定とのことです。

ただし、本機の「4K」表記には若干の語弊もあります。一般的に4Kと言えば、フルHD(1920×1080ドット)を縦横2倍に拡大した「3840x2160ドット」の表示領域のことを指しますが(もしくは4096×2160ドットも4Kと表記される)、本機は画面アスペクト比が21:9であるため、表示領域は「3840×1644ドット」となります。

そのため一般的な4K映像を表示すると、上下が切れる、もしくは左右に黒枠が出る縮小表示となってしまいます。シネスコサイズの映画に最適化した弊害ではありますが、この点を良しとするかどうかが本機の評価の分かれ目ともなりそうです。

■映像視聴だけではない!超縦長ディスプレイの使い道

同社ではシネマワイドディスプレイの映像以外での利用法も提案しています。

体験会では21:9画面に対応したゲームとして、Gameloftの「ASPHALT」、Epic Gamesの「FORTNITE」、PROXIMA BETAの「伝説対決」の3つが発表されていましたが、今後対応ゲームは増えていくとのことです。

またAndroid OS標準で搭載されているマルチウィンドウ機能もシネマワイドディスプレイをフル活用できる機能の1つでしょう。

本機にはマルチウィンドウを簡単に設定できる専用アプリが搭載されており、ホーム画面から起動できるほか、ディスプレイの左右端をダブルタップすることでランチャー機能を起動できる「サイドセンス」にも本アプリが標準で登録されています。

マルチウィンドウの活用例は、動画を視聴しながら関連グッズをオンラインショップで検索したり、地図を表示しながらSNSで待ち合わせの連絡を行ったりなど、さまざまに考えられます。

全てのアプリがマルチウィンドウに設定できるわけではありませんが、慣れればXperia 1のハイスペックを十分に活かした快適なスマホ利用ができるでしょう。

このほか、マルティメディア関連では音響効果としてドルビーのオブジェクト立体音響システム「ドルビーアトモス」が採用されており、視聴者を包み込むような映像・音響体験を実現しています。

■地道な改良が加えられたハードウェア

ハードウェアとしては、Xperia XZ3などで背面に移動していた指紋センサーが再び右側面へ移動しており、テーブルなどへ置いている状態からのロック解除のしやすさなどが復活しています。

以前のシリーズでは指紋センサーと電源ボタンが合体していましたが、海外での特許の関係などから今回は電源ボタンから切り離され、指紋センサーと電源ボタンが並んで搭載される形となっています。

電源ボタン共有の指紋センサーは「ロック画面で通知だけみたい」といった使い方には適していなかったため、このあたりはむしろ改善とも言えるかも知れません。

シネマワイドディスプレイやマルチウィンドウアプリ、電源ボタンや指紋センサーについての解説などは、以下の動画からもご覧いただけます。

S-MAX:ソニー「Xperia 1」ファーストインプレッション

動画リンク:https://youtu.be/w3Z4lNReNTE

カメラは標準・望遠・超広角のトリプルカメラとなり、標準が約1220万画素・Dual Photo Diode・26mm相当・F1.6・OIS(光学式手ブレ補正)、望遠が約1220万画素・52mm相当・F2.4・OIS、超広角が約1220万画素・16mm相当・F2.4となっています。

画像処理エンジンには「BIONZ X for mobile」を搭載。Xperia XZ3比で約4倍となる高感度化を果たしており、4K/HDR撮影とともに本機の大きな特徴となっています。

SoCにはQualcomm製「Snapdragon 855」を搭載、メインメモリー(RAM)は6GB、内部ストレージ(ROM)は128GBと、基本性能でも妥協はありません。

本体重量も軽量化。Xperia XZ3では約193g、Xperia XZ2 Premiumでは236gとかなりの重量となっていましたが、本機は178gとだいぶ軽くなりました。

本体の薄型化や軽量化のため、無接点充電方式「Qi」用の電磁誘導コイルは搭載されていません。この点について説明員は、「機能の取捨選択と実際の利用状況から採用を見送った」と説明しています。

■訴求すべき層に迷うウルトラハイエンドマシン

ソニーは4月26日に都内にて「2018年度 業績説明会」を開催しましたが、全社的に概ね好調な業績となる中で、ソニーモバイルコミュニケーションズの2018年度(2018年4月~2019年3月期)において、Xperia事業を擁するモバイルコミュニケーション事業だけが唯一971億円もの莫大な赤字となるなど、社内的にも非常に苦しい立場と事業展開に追い込まれています。

Xperia 1はそういった厳しい状況を打破すべく「1から作り直した」Xperiaであり、同社にとってはまさに社運を賭けた製品であると言っても過言ではないでしょう。そういった側面から本機を見た場合、どこまで魅力的な端末だと考えられるでしょうか。

筆者のファーストインプレッションとしては、シネマワイドディスプレイにこそ先見性と高い利便性を感じ取れるものの、4K/HDR撮影&視聴やプロ仕様に耐え得る圧倒的な高品質という面に、どこまで消費者が付いてこられるのかに疑問も感じました。

ハイエンド志向やハイブランド志向の層であっても、プロ用の撮影機材とともに本機を運用する人々がそれほど多く存在するとは思えず、また安価なローエンドスマホでも日常用途で何も不便がないほどに成熟した現在のスマホ市場において、ウルトラハイエンド端末が存在感を示すことの難しさばかりを感じる体験会だったように思われます。

本機の日本での価格はまだ発表されていませんが、欧州(ドイツ)のAmazonでは949ユーロ(税込)との価格表示も確認されており(相場的には12万円前後)、日本でも10万円以上の高級端末となることはほぼ確実です。

海外では普及価格帯の製品であるXperia 10やローエンドモデルとなるXperia L3といったシリーズも展開されており、日本でも同様の安価な端末が発売される可能性は十分にありますが、もしXperia 1のみの展開であった場合、そのハイブランド戦略が致命傷となる可能性すらあります。

日本における販売時期は夏頃を予定しており、恐らくNTTドコモやau、ソフトバンクといった大手移動体通信事業者(MNO)から発売されるものと思われますが、折りしも通信端末と通信料金の完全分離プランが導入されるタイミングでもあり、大手MNOがXperia 1のような高級端末の価格を如何に抑えて売り出せるのかもまた、本機とXperia事業の生き残りを大きく左右しそうです。

記事執筆:秋吉 健

■関連リンク

・エスマックス(S-MAX)

・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter

・S-MAX - Facebookページ

XPERIA10 SIMフリーで出してくれ